木曜日の午後10時の横浜駅は仕事帰りの人たちで混雑していた。余裕をもって到着したので、夜食や翌日の朝食を売店で買ってホームで電車をやり過ごす。まだ週末まで1日ある今日の東海道線下りホームは浮かれた感じもなく、淡々と人の流れが続いていた。こちらはこれから始まる旅でワクワクで一杯なのだが、周りの雰囲気に流されて静かにそれを押し殺すようにベンチに座っていた。

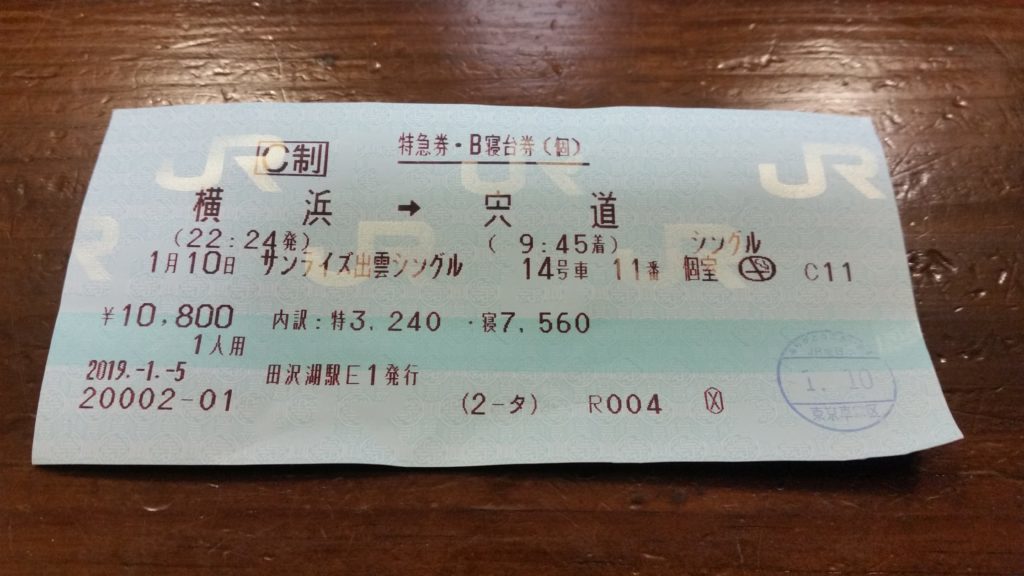

そういえばこれを手に入れるのは一苦労だった。空きがあるかどうかは電話で確認できるので、すぐ問い合わせてみると、何とまだ余裕があるとのこと。しかしネットや電話では予約できないので、JRのみどりの窓口に行くしかない。正月のスキーでたざわ湖に来ていたので、夕方に車をとばして田沢湖駅に向かった。係員に購入を頼むと、サンライズ出雲の発券は初めてで、何度となく打ち間違いやらで時間がかかり、こちらも慣れていないので部屋番号の指定に手間取った。人気の2階はすでに完売で、平屋の部屋をとってもらった。

話を戻そう。駅の電光掲示板にサンライズの表示が出る。そして(当然だが)あっさりと列車はホームに滑り込んできた。始発駅ではないから、写真を撮っている間もなく慌ただしい。普通電車とほとんど変わらない停車時間で、急いで乗り込む。自分の部屋に入り、ひととおり荷物を整理すると、ようやく仕舞い込んでいた旅の感情が盛り上がってきた。

平屋の部屋は天井が高く、部屋の形状がスクエアなのでとても広く感じる。部屋の電気を消して横になり、ビールとつまみを口にしながら外を眺める。特に何をするわけでもない時間を過ごした。時間はたっぷりあるから、本を読んだり車内を探検したりと、やろうと思えば色々なことが出来るはずだが、結局何もしないのが一番心地いいのだ。途中いくつかの駅に止まったが、うとうとしながら浜松で記憶が途切れ、目が覚めたのは岡山駅だった。岡山では併結していたサンライズ瀬戸に別れを告げ、いよいよ中国山地の奥深くに入っていく。

伯備線に入ると、ちょうど夜も明けてきて車窓を楽しめるようになってきた。列車は曲がりくねった高梁川に沿ったり、トンネルでショートカットしたりして走り続け、小さな集落や巨大な垂壁(石灰岩質のようだ)が現れる。しかし標高を上げても、肝心の雪は日陰にちらほら見えるだけでちっとも増えなかった。標高が低いとはいえ、中国山地の積雪状態をある程度予想できると考えていたので、これにはがっかりした。心配になって奥出雲町役場にスキー場が営業中か電話で確認したほどだ。そこで営業していると聞き、ほっとした。

そうこうしているうちに、寄り添う川の流れの向きが逆になり、大きく平野が開けるようになった。いよいよ中国山地の盟主、大山の登場である。山頂は見えなかったが、その存在感というか威圧感は凄い。大山山麓にも立派なブナ林があるという。いつか訪れることはあるだろうか。

列車は米子、松江を経ていよいよ宍道湖沿いを走るようになり、定刻通りに宍道駅に到着した。ここで木次線に乗り換えるのだが、1時間半ほどの待ち時間がある。一旦改札を出て待合室で待っていると、駅員さんから『周辺を散歩してきたらどうですか、コンビニもありますよ。』と勧められた。そこで手荷物を駅員室で預かってもらい、身軽になって街へ出た。

駅から宍道湖は歩いて10分もかからない。生憎の曇りで、空も湖面も鉛色のモノトーンだ。雨や雪は降っていなかったが、なんだか空気さえも重たく感じる。翌日からの山行に備えて食料を買い足し、街中を歩いた。古い町並みの中に、一際大きいお屋敷があった。八雲本陣といい、古くは松江藩主、明治維新後も天皇の旅の宿になったという旧家だ。

入館料を払って中に入ると、日本家屋に詳しくない者にとっても唸らされるばかりの、確かに立派な造りではあるのだが、調度品といいあくまでも質素で静謐な佇まいだった。その一方で、何となく実家を匂わせる雰囲気もあるのだ。僕の実家は決してこんなに立派な建物も庭もないのだが、何故か懐かしさを感じるのである。こんな家に泊まってみたいなぁと思ったが、かつては旅館として営業されていたらしい。もう少し長居をしたいところ、列車の時間もあるのでパンフレットを頂いて駅に向かった。

駅に戻ると、ほどなくして折り返し備後落合行きの列車が到着した。2両編成だが、後ろ1両は途中の出雲横田駅で切り離される。しかも乗客が少ないからか、回送扱いの車両となっていて、乗車できるのは前1両だけだった。

駅に戻ると、ほどなくして折り返し備後落合行きの列車が到着した。2両編成だが、後ろ1両は途中の出雲横田駅で切り離される。しかも乗客が少ないからか、回送扱いの車両となっていて、乗車できるのは前1両だけだった。

乗客は全部で3人。一人は僕が三井野原で降りた後も乗っていたから、きっと終点まで木次線を乗りに来た方だろう。地元の足として利用している乗客は5人程度だっただろうか。もはや公共交通機関としてはあてにされていないようだ。

列車は宍道駅を出ると、平野をほとんど走ることなく山間部に入っていく。谷間の地形に沿って走っていくので速度も出ず、長い距離をゆっくり進んでいった。

宍道から三井野原までは約3時間かかる。距離70キロたらずにこれだけ時間がかかる理由はその速度の遅さと、長時間の駅停車があるためだ。車両を切り離す出雲横田駅とスイッチバックのある出雲坂根ではともに20分程度停車した。出雲横田駅は周囲に食堂や商店があるので、ちょっとした飲食や買い物なら十分可能だった。ようやく雪景色になったのは出雲坂根駅で、それでも日陰はほとんど溶けてしまっている。年末年始寒波の貯金はもうすぐ底をつきそうだった。

ここから次の駅の三井野原までは最大勾配の区間になっていて、急斜面にへばりつくようにトラバースしながら徐行運転でじわじわと高度を上げていく。

ここから次の駅の三井野原までは最大勾配の区間になっていて、急斜面にへばりつくようにトラバースしながら徐行運転でじわじわと高度を上げていく。

眼下には国道314号線の奥出雲おろちループがよく見え、それを乗客にゆっくり見てもらうためにあえて徐行運転しているのだという。

このおろちループの開通によって木次線の生活路線としての地位が相対的に下がることになったことを考えると、それが木次線の観光ポイントになっているのは皮肉な話だ。

急勾配が終わってトンネルを抜け、線路の両脇に民家が現れると三井野原は近かった。さすがに雪は多い。スキー場のリフトが動いているのが見える。14時9分、ついに三井野原に到着した。ここまでの乗車券を記念に貰い、ホームに降り立つ。人は居ない。民家は沢山あるのに静まり返っていて、スキー場で流れるFM放送の音だけが遠くから響いていた。

(つづく)